Wie kann Desinformation aus Ländern außerhalb der Europäischen Union besser eingedämmt und deren Einflussnahme auf Wahlen und politische Entscheidungen beschränkt werden? Diese Frage beschäftigt die EU seit einigen Jahren. Beim Ziel herrscht auch bei der Zivilgesellschaft großes Verständnis. Die EU sollte gegen die gezielten Versuche, die Demokratie in Europa zu untergraben, handeln. Doch mit welchen Mitteln? Ein im Dezember 2023 veröffentlichter Richtlinienentwurf der Europäischen Kommission hat viele Bezüge zu „Ausländischen-Agenten-Gesetzen“ und würde der europäischen Zivilgesellschaft und Demokratie viel mehr schaden als nutzen.

Die EU-Kommission veröffentlichte Mitte Dezember 2023 ein Paket zur „Verteidigung der Demokratie“. Dieses enthält auch den Entwurf für eine Richtlinie – zur Erinnerung: EU-Richtlinien müssen von allen Mitgliedsstaaten in nationale Gesetze umgewandelt werden. Der Entwurf sieht ein Register vor mit allen Einrichtungen und Organisationen, die von Gebern außerhalb der EU und der Europäischen Freihandelszone (EFTA Schweiz, Norwegen, Island, Lichtenstein) finanziert werden oder für sie aktiv werden, um politische Entscheidungen zu beeinflussen. Nach der Registrierung soll jede Einrichtung eine Nummer der Europäischen Interessenvertretung (EIRN) erhalten, die sie bei jedem Kontakt mit Mitarbeitenden der EU angeben müssen. Das Register soll jeweils von einer nationalen Behörde (Datenerfassung) und einer nationalen Aufsichtsbehörde (Einhaltung und Durchsetzung) beaufsichtigt werden. Bei Nichteinhaltung würden nach vorheriger Verwarnung Verwaltungsstrafen verhängt werden.

Kritik und Bedenken am Paket zur „Verteidigung der Demokratie“

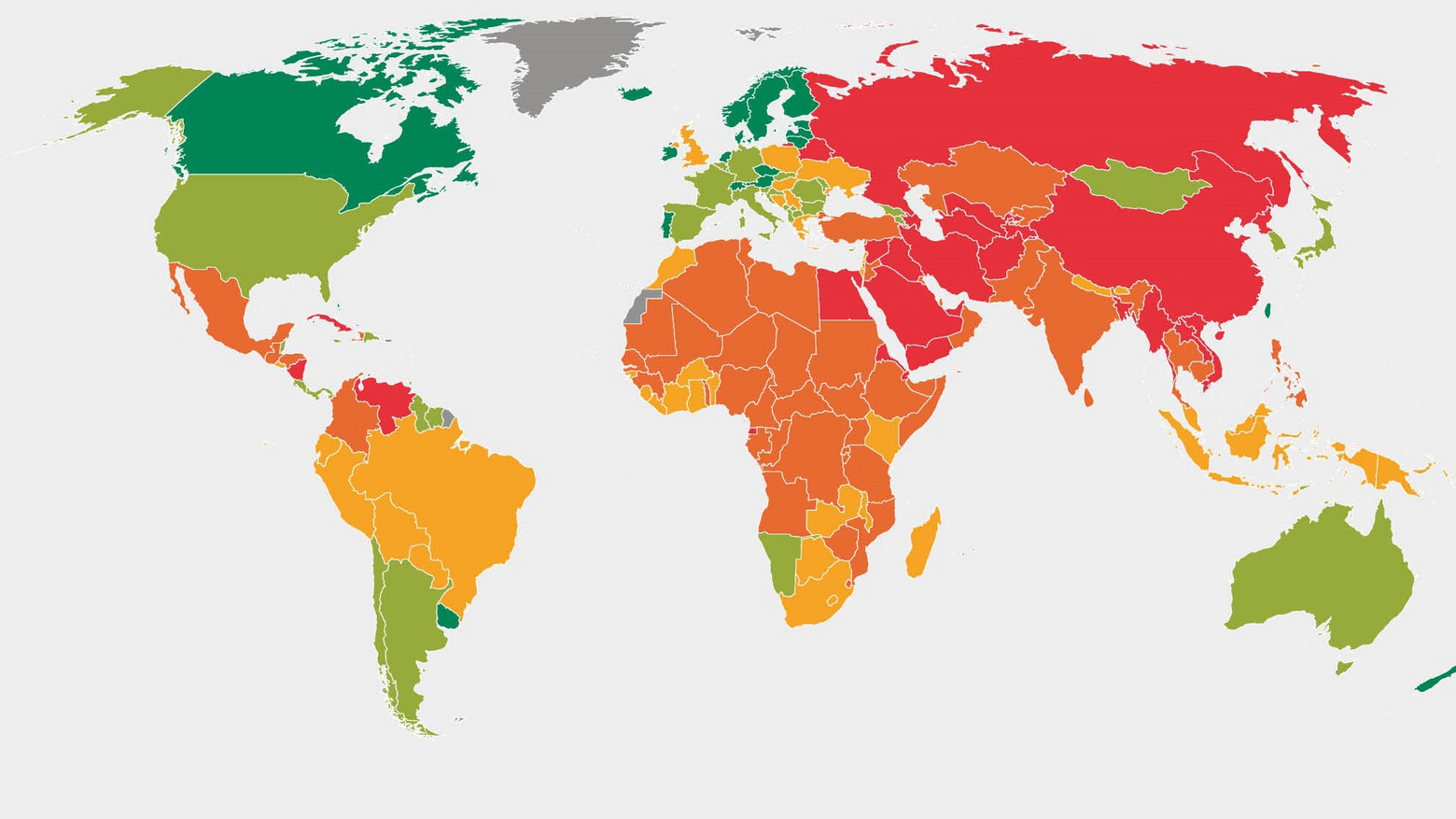

Der Entwurf der EU-Kommission stößt bei der Zivilgesellschaft auf große Bedenken. Es bestehen große Zweifel, dass durch die Vorschläge negative ausländische Einflussnahme z. B. durch Fake News effektiv reduziert werden kann. Die Richtlinie würde das Vereinigungsrecht verletzen und könnte zu unverhältnismäßigem Verwaltungsaufwand, Stigmatisierung und Schikanen führen. Der breite Anwendungsbereich und die mangelnde Klarheit würden Verwirrung darüber stiften, welche Einrichtungen registriert werden müssen und welche nicht, was die Durchsetzung schwierig, wenn nicht gar unmöglich machen würde. Behörden, die kritische Zivilgesellschaft unangemessen einschränken wollen, könnten die Richtlinie missbrauchen und willkürlich anwenden. Auch die Wirkung auf Länder außerhalb der EU wäre fatal. Bereits im April konterte der georgische Premier Kobachisde die Kritik von Bundeskanzler Scholz am georgischen Entwurf für das „Agenten-Gesetz“ mit der Behauptung, dass die EU ja ganz ähnliches plane.

Hier die wichtigsten Kritikpunkte im Einzelnen erklärt:

1. Keine Belege für Effizienz

Wie sehr die EU-Mitgliedsstaaten von ausländischer Einflussnahme betroffen sind, ist unklar. Das schreibt auch die EU-Kommission in ihrer Folgenabschätzung, die ebenfalls im Dezember veröffentlicht wurde. Der Entwurf beruht auf keiner faktenbasierten Untersuchung, sondern auf der Annahme, dass die Transparenz ausländischer Finanzierung ein guter Ansatz sei, um verdeckte ausländische Einmischung zu bekämpfen. Belege, dass ähnliche Transparenzmaßnahmen wirksam gewesen seien, die Demokratie zu schützen, führt die Kommission nicht auf. Auch berücksichtigt die Folgenabschätzung nicht ausreichend, wie sehr solche Maßnahmen der Demokratie schaden können. Sie werden anderswo bewusst eingesetzt, um zivilgesellschaftliche Akteure einzuschränken. Diese Gefahr bestünde auch in EU-Mitgliedsstaaten mit autoritären Tendenzen wie Ungarn.

2. Missbrauch und Fehlinterpretation möglich

Die Kriterien, anhand derer bestimmt wird, ob Aktivitäten im Namen eines Drittstaatsinteresses durchgeführt werden, werden nicht klar umrissen. Zu vage Formulierungen wie z. B. „im Namen von“, „unter dem Einfluss von“ oder „unter der Verantwortung von“ können zu Fehlinterpretationen und Missbrauch führen. Legitime Tätigkeiten könnten als „Interessensaktivitäten“ ausgelegt werden.

Auch bei den Dokumentationsanforderungen bleibt der Entwurf unklar: dazu gehören z. B. „Verträge und wichtige Schriftwechsel mit der Drittlandseinrichtung, die für die das Verständnis von Art und Zweck der Interessenvertretungstätigkeit unerlässlich sind“. Damit stünde es den nationalen Behörden frei, z. B. E-Mails, Aufzeichnungen oder Protokolle von Treffen mit ausländischen Geldgebern und vieles mehr anzufordern. Dies könnte nicht nur zu einer Verletzung der Privatsphäre führen, sondern auch zur Weitergabe sensibler Informationen, die zivilgesellschaftliche Akteur:innen und Verteidiger:innen in Gefahr bringen können.

3. Vereinigungsfreiheit verletzt

Einschränkungen der Vereinigungsfreiheit brauchen plausible Beweise für eine unmittelbare Bedrohung des Staates. Die einschränkenden Maßnahmen müssten vor allem notwendig und verhältnismäßig sein. Um dies zu belegen, bräuchte es z. B. eine fundierte Untersuchung, die die spezifische Beteiligung von NGOs, die Finanzmittel außerhalb der EU erhalten, an der Begehung von Straftaten nachweist.

Zivilgesellschaftliche Organisationen haben das Recht, Finanzmittel und Ressourcen von inländischen, ausländischen und internationalen Gebern zu erhalten. Der Europarat und die OSCE stellten in ihren gemeinsamen Leitlinien fest, dass Staaten den Zugang von Vereinigungen zu Ressourcen nicht pauschal aufgrund der Staatsangehörigkeit oder des Herkunftslandes ihrer Quelle beschränken oder blockieren dürfen. Ebenso wenig dürfen sie diejenigen, die solche Ressourcen erhalten, stigmatisieren. Auch der Europäische Gerichtshof (EuGH) folgt dieser Linie: Im Verfahren „Kommission gegen Ungarn“ folgerte er, dass die für ungarische zivilgesellschaftliche Organisationen geltenden Transparenzverpflichtungen eine Beschränkung ihrer Vereinigungsfreiheit darstellten, da sie ihre Tätigkeit oder ihren Betrieb erschweren und ihre Möglichkeiten, finanzielle Mittel zu erhalten, einschränken. Die Finanzierung aus dem Ausland dürfe nicht per se als verdächtig angesehen werden.

Mindestens maßgeblich verändern: Bundesregierung ist gefragt

Im Europäischen Parlament wird die Richtlinie nach der Wahl verhandelt und gegebenenfalls verabschiedet werden. Der belgische Ratsvorsitz strebt eine Einigung über die allgemeine Ausrichtung des Rates – also der EU-Mitgliedsstaaten – in den nächsten Wochen an. Hier ist die Bundesregierung gefragt: Ihre Vertreter:innen müssen sicherstellen, dass die Richtlinie abgewiesen oder maßgeblich verändert wird. Verletzungen der Versammlungsfreiheit, Stigmatisierung und Vorlagen für den oben beschriebenen möglichen Missbrauch sind nicht haltbar. Der Richtlinie wäre eine Gefahr für Demokratie und Zivilgesellschaft innerhalb und – als mögliche Referenz – außerhalb der EU.