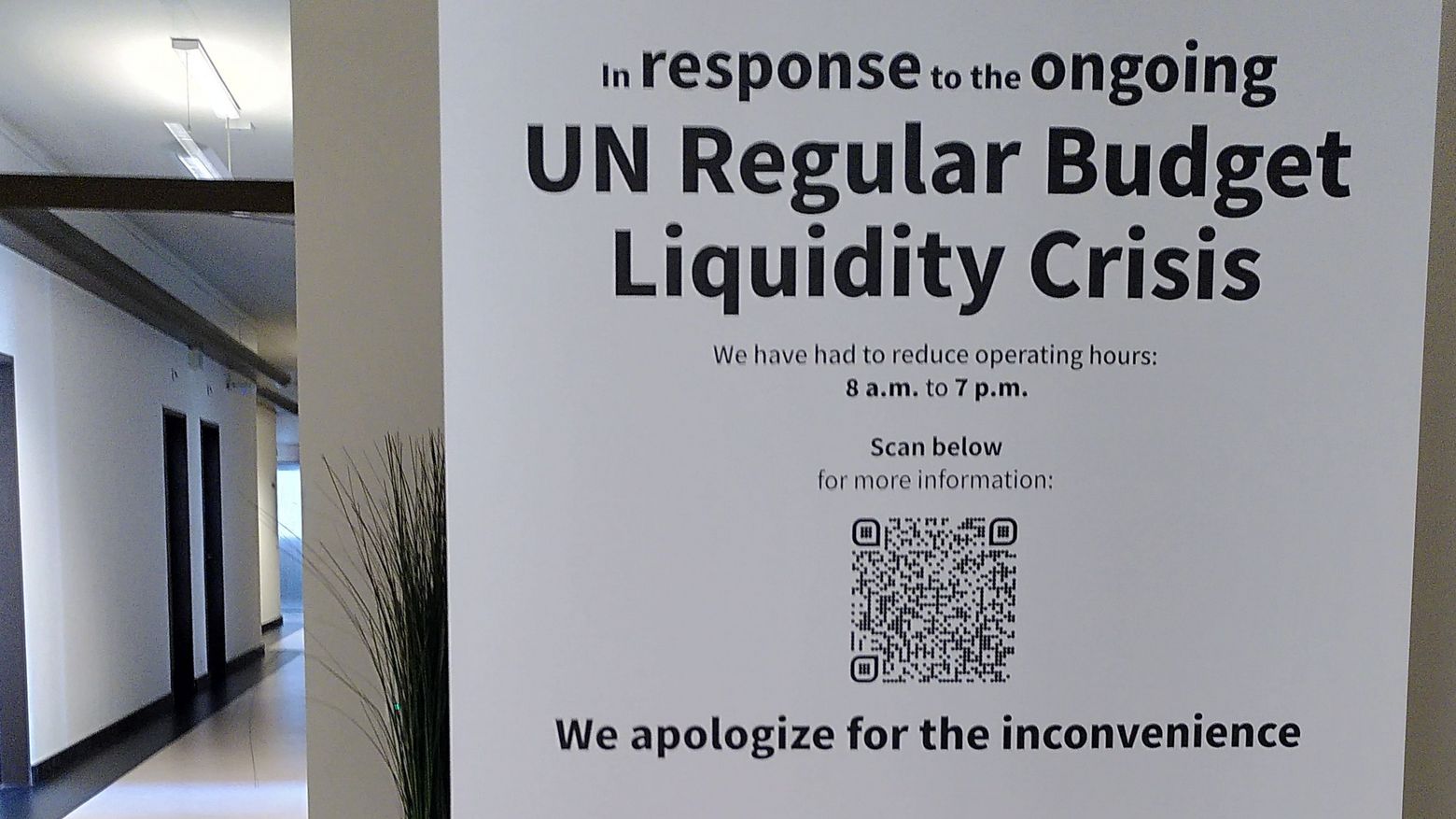

Im Oktober warnte Generalsekretär António Guterres, dass die Organisation vor einem unmittelbaren finanziellen Kollaps stehe. Schon seit Jahren plagen die Vereinten Nationen (UN) Liquiditätsengpässe: Weil Staaten ihre Beiträge zu spät überweisen, ist oft schlichtweg zu wenig Geld auf den Konten, um alle Aktivitäten finanzieren zu können. Hinzu kommt ein akutes Budgetproblem, das vor allem die Vereinigten Staaten ausgelöst haben. Die Trump-Administration ist den UN zunehmend feindlich gegenüber eingestellt und hat bereits den Austritt aus einer Reihe von UN-Organisationen – vom UN-Menschenrechtsrat über die Weltgesundheitsorganisation bis zur UNESCO – angekündigt. Vor allem aber stellen die USA unter Trump ihre Zahlungen an die UN weitestgehend ein. Schon jetzt schulden die USA 1,5 Milliarden US-Dollar an verpflichtenden Beiträgen für das reguläre UN-Budget. Für 2026 wird erwartet, dass sie ihre Pflichtbeiträge um 80 Prozent reduzieren und so gut wie keine freiwilligen Beiträge mehr leisten werden. Die Auswirkungen wären massiv: Bis jetzt trugen die USA 22 Prozent zum regulären UN-Budget, 25 Prozent zum Peacekeeping-Budget und 40 Prozent zum Budget für humanitäre Einsätze bei.

Auch das UN-Menschenrechtssystem ist von Finanzengpässen betroffen. In seinem letzten Bericht an die Generalversammlung warnte der Hochkommissar für Menschenrechte, dass sein Büro seinem Mandat, auf aktuelle Menschenrechtskrisen zu reagieren, kaum noch nachkommen könne. Zudem müssten bereits jetzt der Menschenrechtsrat und die Vertragsorgane, die mit der Einhaltung der UN-Menschenrechtsverträge betraut sind, Aktivitäten wegen fehlender Mittel einstellen. Der Unabhängige Untersuchungsmechanismus zu Myanmar etwa berichtete, dass ihnen nur knapp drei Viertel des zugesagten Budgets zur Verfügung stünden und sie 20 Prozent der Angestellten entlassen müssten, die mit der Dokumentation der massiven Menschenrechtsverletzungen im Land beauftragt sind.

UN80-Initiative als Anwort auf die Finanzkrise?

Als Antwort auf die anhaltende Finanzkrise hatte Guterres deswegen bereits im März die UN80-Initiative angekündigt. Nominell ein Reformprozess zur Effizienzsteigerung des UN-Systems, ist UN80 de facto ein Einsparprogramm mit drei Komponenten („workstreams“). Erstens sollen UN-Personal abgebaut und Mitarbeitende von teureren (New York und Genf) zu kostengünstigeren UN-Standorten (Bangkok und Nairobi) umgesiedelt werden. Zweitens soll die UN kürzere Resolutionen und weniger Berichte verfassen sowie weniger Meetings veranstalten. Am sicht- und spürbarsten wird jedoch die geplante Zusammenführung von UN-Organisationen sein. Im UN-System existieren viele Dutzend Organe, Sonderorganisationen, Agenturen und Abteilungen mit überlappenden Mandaten, die sich zum Teil gegenseitig Konkurrenz machen. Zusammenlegungen versprechen hier den Abbau von Doppelarbeit, klarere Zuständigkeiten und Einsparpotenzial beim Personal. Im Zuge eines „regional reset“ soll außerdem die Zusammenlegung der über 200 UN-Regional- und Länderbüros geprüft werden, die die UN-Organisationen teilweise nebeneinander in den einzelnen Ländern betreiben.

Von den erwartbaren Zusammenlegungen wird das Menschenrechtssystem voraussichtlich wenig betroffen sein, weil es in diesem Bereich neben dem Büro des Hohen Kommissars (OHCHR) nur wenige eigenständige Einheiten gibt. Am vielversprechendsten ist der Vorschlag Guterres‘ zur Einrichtung einer „Human Rights Group“ unter Leitung des Hohen Kommissars. Die soll als Plattform verschiedener UN-Unterorganisationen der Koordinierung und des Mainstreamings der Menschenrechtsarbeit dienen. Wie aber genau diese inter-institutionelle Einheit arbeiten soll, ist im Moment genauso wenig bekannt, wie welche UN-Organisationen ihr angehören werden. In diesem Vorschlag, so unkonkret er auch gerade noch ist, liegt das Potenzial eine menschenrechtliche Perspektive im gesamten UN-System zu integrieren. Ziel wäre es, dass eine solche Struktur dazu führen würde, dass gerade bei menschenrechtlichen Großkrisen – von bewaffneten Konflikten bis zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Folgen – alle relevanten UN-Strukturen ihre respektiven Mandate und Stärken koordiniert zur Wahrung der Menschenrechte einsetzen können.

Kürzungen am Menschenrechtssystem

Leider ist dieser Vorschlag der einzige, von dem ein positiver Reformimpuls ausgeht. Denn die Kürzungen werden auch am Menschenrechtssystem nicht vorbeigehen. Und sie werden wirksam, bevor überhaupt formelle Reformbeschlüsse im Rahmen der UN80-Initiative beschlossen werden können. Es besteht also die Gefahr, dass die sofortigen Einsparungen dazu führen, dass zum Schluss nur noch der Rumpf eines Menschenrechtssystems überlebt, das dann kaum noch zukunftsweisend zu reformieren ist.

Der erste Schritt ist das überarbeitete UN-Budget für das Jahr 2026, das Kürzungen von 15 Prozent gegenüber 2025 vorsieht. Mit 14 Prozent nur leicht weniger wird das Budget des OHCHR schrumpfen, was insbesondere mit einem Personalabbau von etwa 7 Prozent der Belegschaft erreicht werden soll. Das ist aber nur die Reduzierung fürs erste Jahr. Insgesamt, schätzen Expert:innen könnten die UN bald 20-30 Prozent kleiner sein als noch 2022. Unmittelbar greifbar werden die Kürzungen dann zum Beispiel in der Ankündigung, dass das OHCHR ganze drei Regionalbüros in Kolumbien schließen wird.

Dabei wird es sicher nicht bleiben. In den nächsten Monaten wird es darum gehen sicherzustellen, dass weitere Kürzungen nicht die Kernaufgaben des Menschenrechtssystems –Monitoring der Einhaltung der menschenrechtlichen Pflichten durch Staaten sowie Menschenrechtsverletzungen aufzuarbeiten und zu ahnden – beinträchtigen. Verhindert werden müssen also Kürzungen zum Beispiel an Untersuchungsmechanismen und der Sonderverfahren des UN-Menschenrechtsrats oder im Bereich der Vertragsorgane.

Einsatz Deutschlands ist gefragt

Es ist zu erwarten, dass die Budgetverhandlungen von Staaten wie Russland und China genutzt werden, um die Axt ans Menschenrechtssystem anzulegen. Wie ein kürzlich erschienener Bericht unseres Partners ISHR zeigt, nutzen diese Staaten schon jetzt ihren Einfluss im Fünften Ausschuss der Generalversammlung für Haushaltsangelegenheiten und dem wenig bekannten, aber einflussreichen Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions (ACABQ), um Kürzungen im Menschenrechtsbereich durchzusetzen. Hier ist Deutschland gefragt, sich in den Budgetverhandlungen einzubringen und auch diplomatisches Kapital zu investieren, um die Finanzierung der Menschenrechte zu sichern.

Zudem muss Deutschland auch seine freiwilligen Beiträge an das OHCHR aufrechterhalten und die im Koalitionsvertrag ankündigten Kürzungen für internationale Organisationen überdenken. Da die USA als zuletzt größter Geber freiwilliger Beiträge ausfallen werden, liegt es nun an Deutschland und der EU, die Funktionsfähigkeit des Menschenrechtsystems zu sichern. Die Bundesregierung muss einsehen, dass der Erhalt der regelbasierten internationalen Ordnung nicht zum Nulltarif zu haben ist. Und im Verhältnis zu den Milliarden, die in die Aufrüstung gesteckt werden, sind Zuwendungen für Menschenrechte, die sich zuletzt im zweistelligen Millionenbereich bewegt haben, sicher zu verkraften.