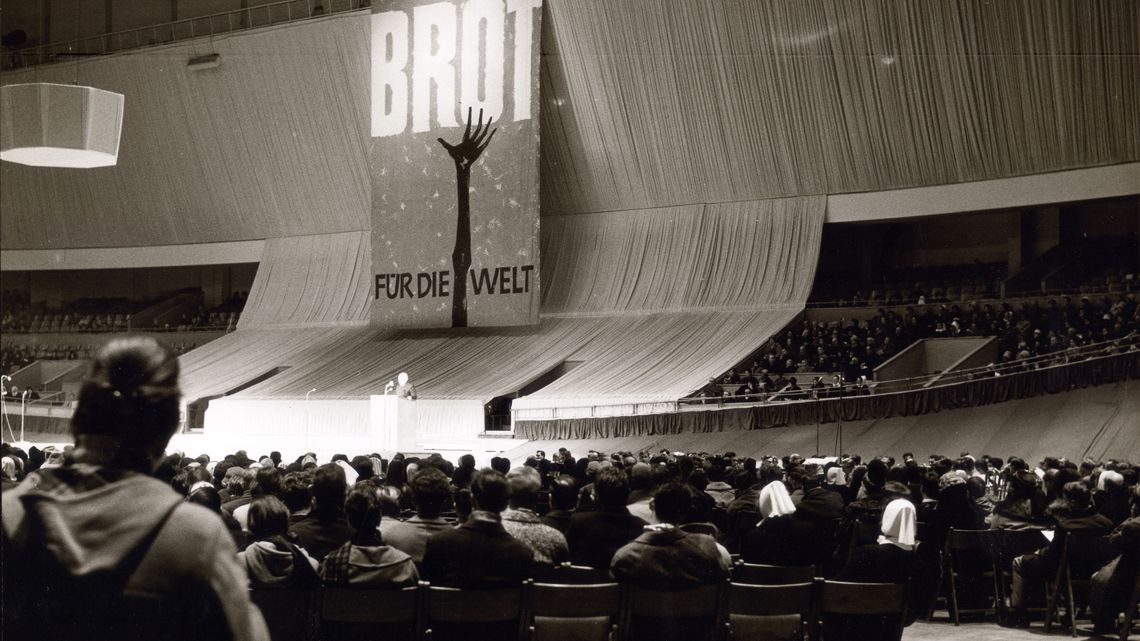

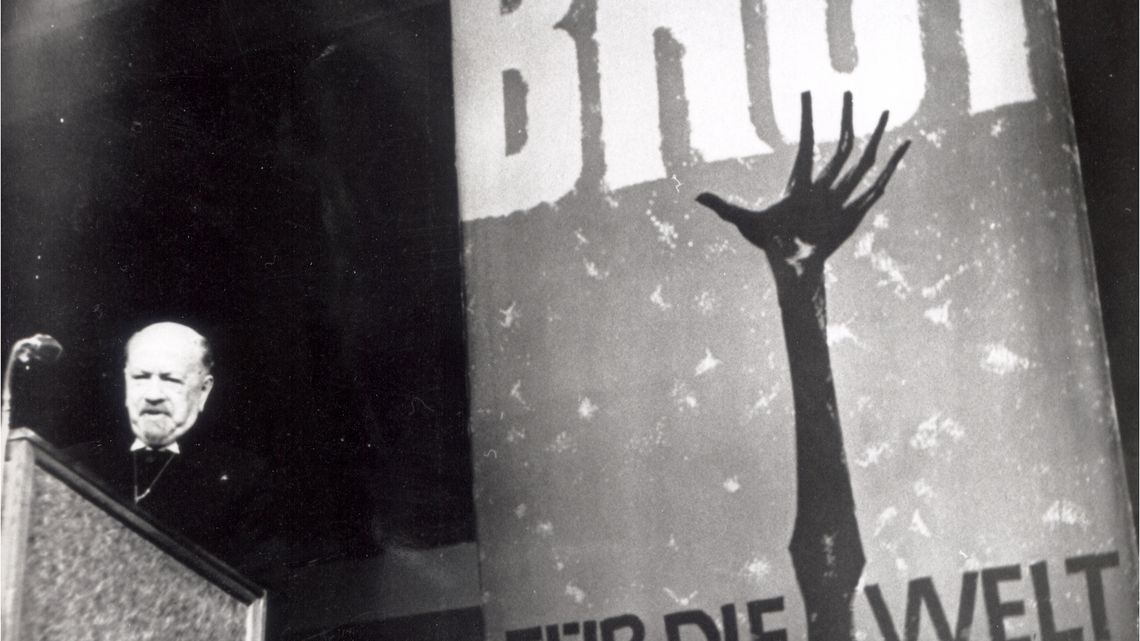

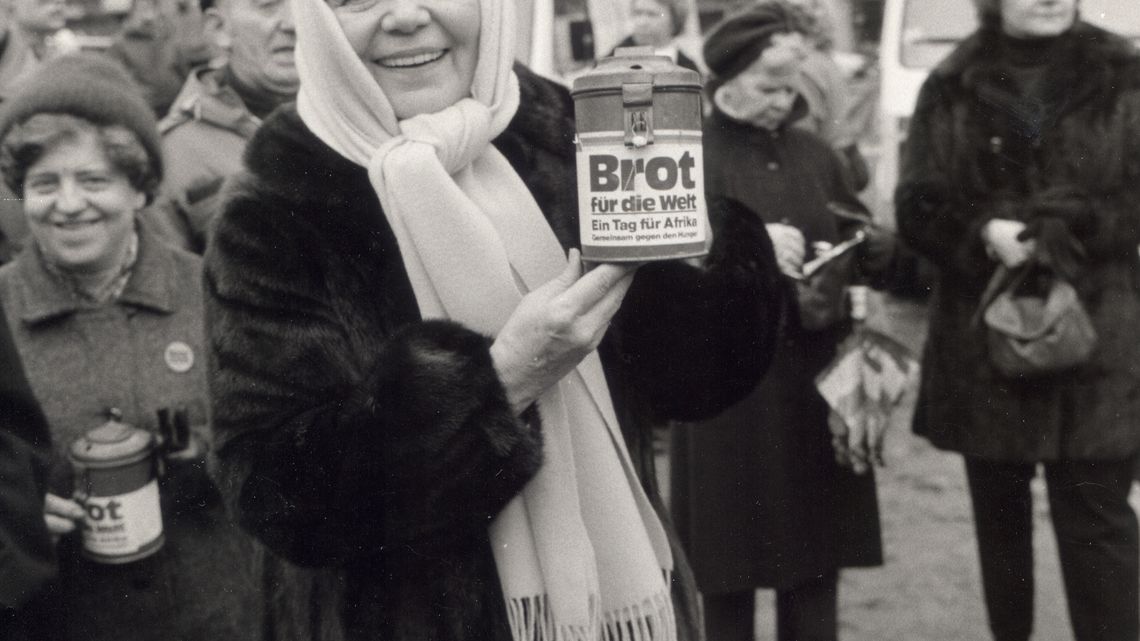

Historischer Gründungsmoment: Am 12. Dezember 1959 füllen sich die 12.000 Plätze in der Deutschlandhalle in Berlin. Es ist der Beginn einer spannungsreichen Geschichte – die Gründung der Aktion Brot für die Welt. Die "Hungerhand" des Berliner Künstlers Rudi Wagner auf dem Plakat war von dem Moment an für lange Zeit das zentrale Motiv der Aktion.

Die Geschichte von Brot für die Welt

Erfahren Sie hier mehr über die Geschichte des Evangelischen Hilfswerks Brot für die Welt. Die kurze Chronik vermittelt Ihnen übersichtlich einen Eindruck davon, wie sich unsere von christlichen Werten geprägte Organisation über die Jahre bis heute verändert und weiterentwickelt hat.

Bildergalerie: 60 Jahre Brot für die Welt

Die Anfänge eines großen Projekts

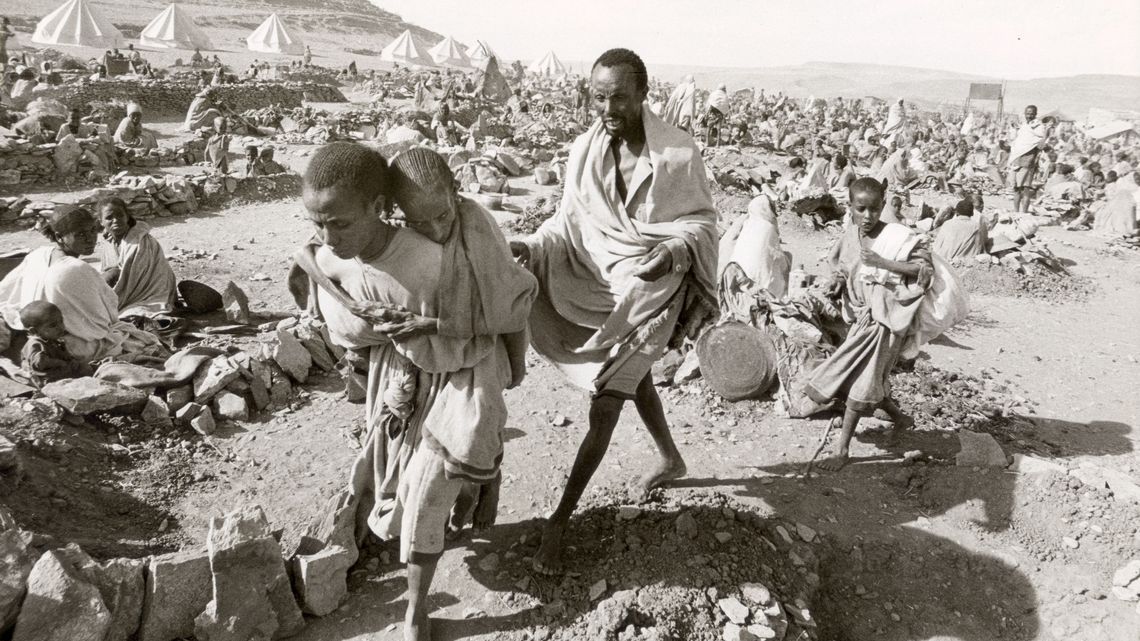

„Menschen hungern nach Brot! Wer darüber hinwegzusehen versucht, versündigt sich“, heißt es 1959 im ersten Spendenaufruf von Brot für die Welt. Die Berichte von Hungernden in Indien, Afrika und anderen Regionen der Welt wecken bei vielen evangelischen Christinnen und Christen den Wunsch zu helfen. Völlig unerwartet kommen 19 Millionen Mark zusammen. Das hohe Spendenergebnis führt zu dem Entschluss, aus Brot für die Welt eine dauerhafte Einrichtung zu machen. Angesiedelt wird sie beim Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland. Zunächst hat sie nur drei Mitarbeiter.

Die Prinzipien der Arbeit

Bereits in den 1960er Jahren etablieren sich drei Prinzipien der Arbeit, die bis heute gültig sind:

1. Brot für die Welt unterstützt alle Menschen, die arm und ausgegrenzt sind, unabhängig von ihrer Religions- oder gar Konfessionszugehörigkeit.

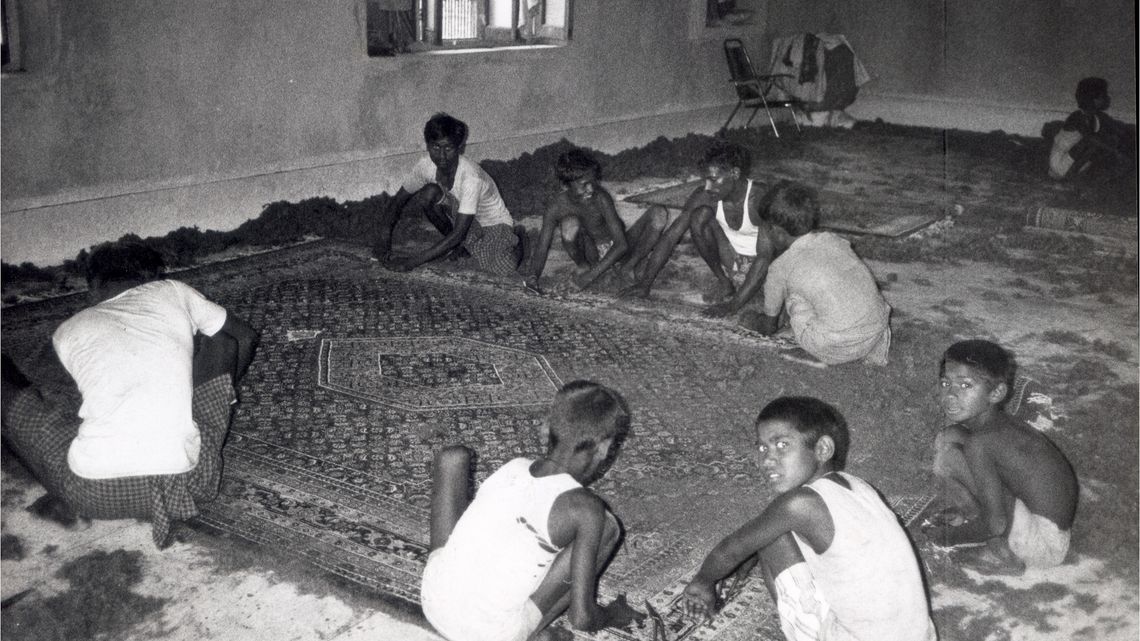

2. Brot für die Welt führt keine eigenen Projekte durch, sondern arbeitet mit einheimischen Partnerorganisationen zusammen.

3. Brot für die Welt leistet Hilfe zur Selbsthilfe.

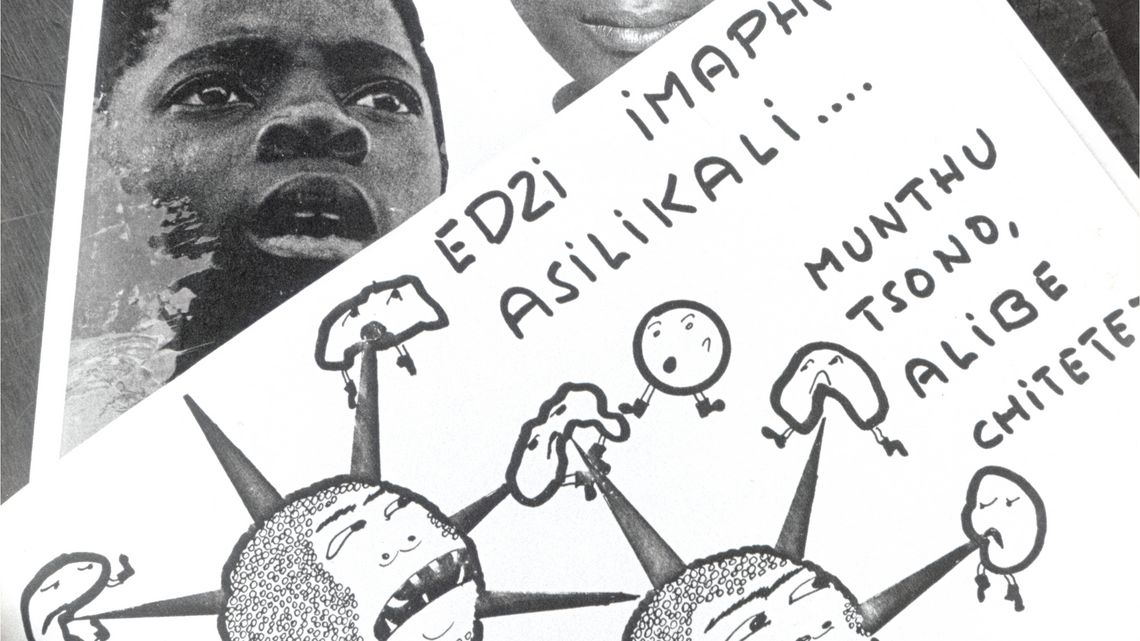

Steht anfangs noch die Ernährungssicherung im Mittelpunkt der Projektarbeit, so kommen bald darauf weitere Handlungsfelder hinzu: etwa Bildung und Gesundheit, die Wahrung der Menschenrechte oder die Gleichstellung der Geschlechter. Da es vor Ort gelegentlich an geeignetem Personal fehlt, unterstützt Brot für die Welt zudem die Vermittlung berufserfahrender Fachkräfte aus Deutschland. Dazu wird „Dienste in Übersee“ gegründet.

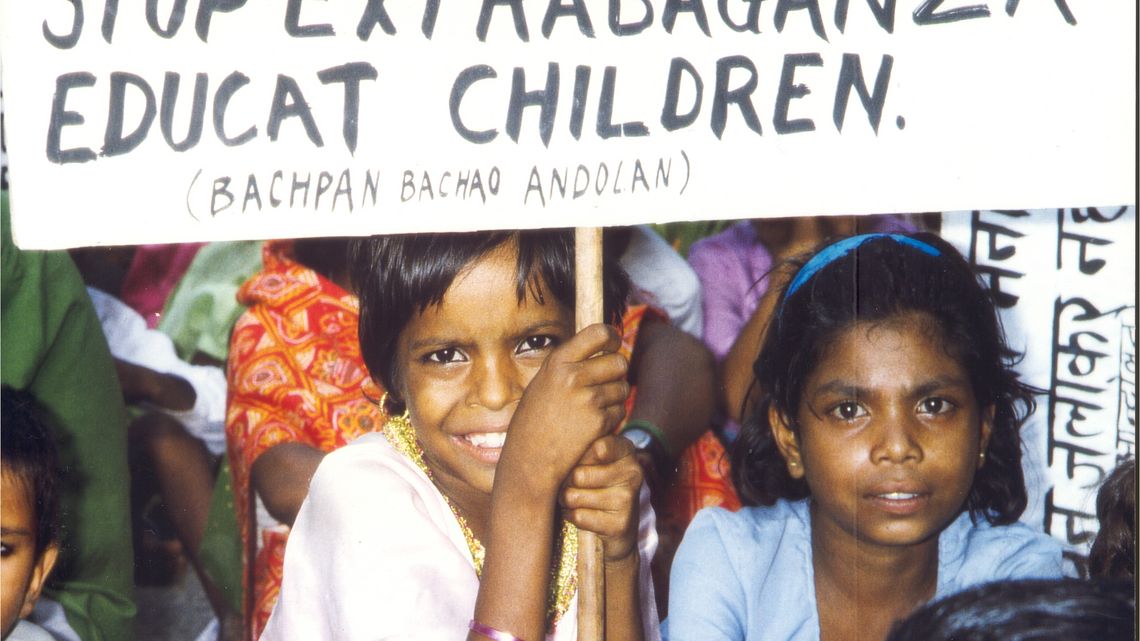

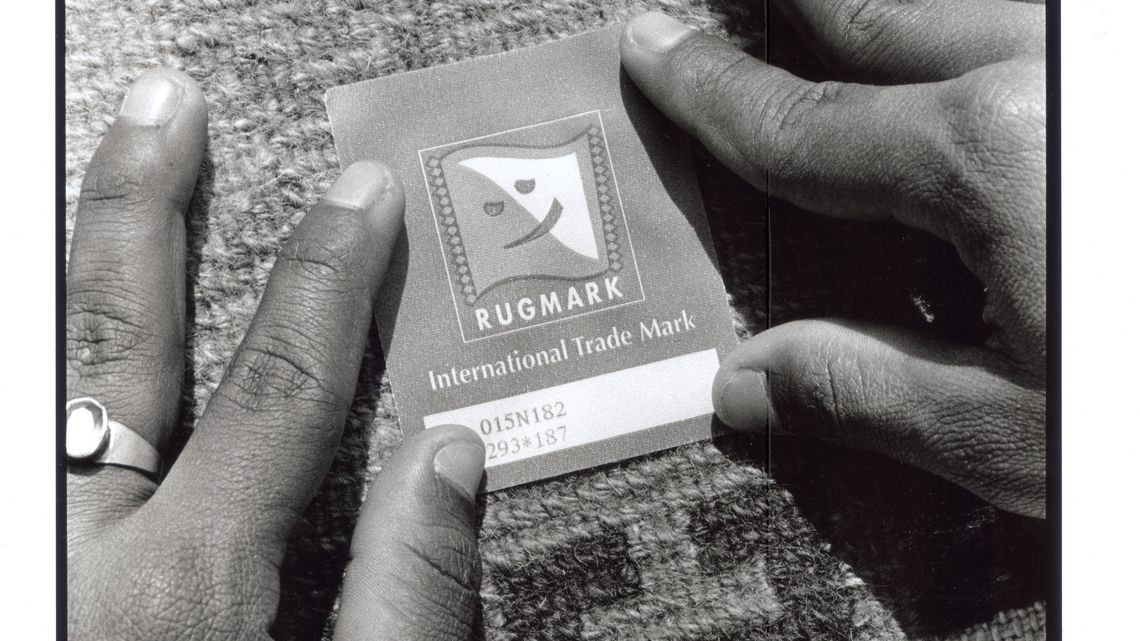

Der erste Weltladen

Von Beginn an ist die Bewusstseinsbildung in Deutschland ein wichtiger Teil der Arbeit. Große Kampagnen machen auf die Ungerechtigkeiten im Welthandel aufmerksam. Mit Unterstützung von Brot für die Welt eröffnet 1973 in Stuttgart der erste Weltladen. Er verkauft Produkte aus dem Fairen Handel. Wenige Jahre später startet das Hilfswerk die „Aktion e“. Unter dem Slogan „einfacher leben – einfach überleben – Leben entdecken“ fordert sie einen verantwortungsvollen Umgang mit den natürlichen Ressourcen. Auch in der Folge stellt Brot für die Welt immer wieder die Frage nach dem Zusammenhang zwischen dem Lebensstil im reichen Norden und den Problemen in den Ländern des Südens.

Die Jahrtausendwende

Nach der Jahrtausendwende wird die Lobbyarbeit für das Hilfswerk immer wichtiger. Es zeigt sich, dass nachhaltige Veränderungen nur dann zu erzielen sind, wenn auch die politischen Rahmenbedingungen in den Blick genommen werden.

Brot für die Welt will politische Entscheidungen im Sinne der Armen beeinflussen und ein Bewusstsein für die Notwendigkeit einer nachhaltigen und fairen Lebens- und Wirtschaftsweise schaffen.

Das Evangelische Werk für Diakonie und Entwicklung entsteht

2012 fusioniert das Diakonische Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland mit dem Evangelischen Entwicklungsdienst zum Evangelischen Werk für Diakonie und Entwicklung. Die internationale Entwicklungsarbeit und die nationale diakonische Arbeit werden so enger miteinander verzahnt. Ziel ist es, mit einer Stimme einzutreten für Menschen, die unter Armut und Ungerechtigkeit leiden – hierzulande und in aller Welt. Durch die Fusion wird die Arbeit von Brot für die Welt auf eine breitere finanzielle Basis gestellt. Neben Spenden und Kollekten erhält das Hilfswerk seither auch staatliche und kirchliche Mittel.

Wo Brot für die Welt heute steht

Heute hat Brot für die Welt 580 hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Hilfswerk fördert mehr als 2.000 Projekte in über 90 Ländern und ist eine der bekanntesten Organisationen in Deutschland, die sich für die Überwindung von Hunger und Armut und für mehr Gerechtigkeit einsetzen.

Material zum Mitnehmen

Jetzt spenden Unterstützen Sie uns

Hinweis: Die Spendenbeispiele sind symbolisch. Durch Ihre zweckungebundene Spende ermöglichen Sie uns dort zu helfen, wo es am dringendsten ist.

56 € (Spendenbeispiel) Mit 56 € kann zum Beispiel ein Hygiene-Paket für eine geflüchtete Familie finanziert werden.

100 € (Spendenbeispiel) Mit 100 € kann zum Beispiel Gemüse-Saatgut für die Bewirtschaftung von ca. 10 Feldern bereitgestellt werden.

148 € (Spendenbeispiel) Mit 148 € kann zum Beispiel ein Regenwassertank mit 2.000 Liter Fassungsvermögen gekauft werden.

Hinweis: Die Spendenbeispiele sind symbolisch. Durch Ihre zweckungebundene Spende ermöglichen Sie uns dort zu helfen, wo es am dringendsten ist.

56 € (Spendenbeispiel) Mit 56 € kann zum Beispiel ein Hygiene-Paket für eine geflüchtete Familie finanziert werden.

100 € (Spendenbeispiel) Mit 100 € kann zum Beispiel Gemüse-Saatgut für die Bewirtschaftung von ca. 10 Feldern bereitgestellt werden.

148 € (Spendenbeispiel) Mit 148 € kann zum Beispiel ein Regenwassertank mit 2.000 Liter Fassungsvermögen gekauft werden.